手機、電視屏幕,其發光的核心在于LED小燈珠。但傳統LED技術有個難以跨越的短板:燈珠發的光,50%以上會被自身結構擋回來,相當于光走了“死胡同”,這會導致屏幕不夠亮,能源消耗大。如果在LED表面刻上密密麻麻的“納米小坑”,光遇到這些“小坑”不會直接反射回去,而是會從屏幕正面跑出來——如此一來,原本“浪費”的光都能利用起來,屏幕亮度更高、壽命更長。

仁愛路上,中國科學技術大學蘇州高等研究院特任研究員、“90后”博士生導師文雯,正帶著團隊全力把這樣的“納米魔法”從實驗室推向更貼近生活的應用場景。背靠中國科大的學科優勢和蘇州工業園區“名校走廊”集聚的“能量”,文雯團隊在科研資源聯動中,圍繞“在納米結構中精準操控光與物質相互作用”這一課題,探索光與物質在微觀世界里的協作新方式,更在為下一代光電技術的落地尋找低成本、高效率的路徑。

用肉眼看不見的納米小零件,讓光從不聽話的直線沖刺者變成按指令走路線、跟材料配合干活的“好搭檔”。獨墅湖畔,中國科大蘇州高等研究院以微觀世界的技術突破為筆,勾勒出屬于中國科研的技術藍圖。

通過納米結構給光搭建“跑道”

傳統光學中,光的直線傳播、難調控及“光與物質相互作用弱”特性,制約著光的深度利用。但在微觀世界,光變得靈活善變:可能會拐彎傳播,還能與納米材料中的電子結合成光電混合體。“簡單來說,在現實世界中,光只能干照明、傳輸信號等簡單的活。但在微觀世界,它有更多的可能,比如讓芯片運行得更快,讓屏幕更亮還省電,讓太陽能板多發電。我們的研究,就是希望通過納米結構給光搭建‘跑道’,讓它干更多精細的活。”文雯說。

博士畢業于中國科學院大學國家納米科學中心,后又在國家納米科學中心和新加坡南洋理工大學從事低維半導體納米材料、光與物質相互作用和納米光電器件應用研究,研究成果還先后登上物理學頂級期刊《PhysicalReviewLetters》、全球最具影響力的科學期刊之一《NatureCommunications》,文雯的研究始終圍著“讓光在微觀世界更聽話”打轉。在新加坡做博士后時,她就琢磨用易制備的材料做低閾值微納激光器,試著降低激光的“啟動能耗”;去年9月加入中國科大蘇州高研院,她“控光”的研究視野更加開闊:在LED表面引入光學結構,減少光的損耗;在半導體芯片中實現光電“協同奔跑”,讓光負責快節奏的信號傳輸、電負責精準的計算存儲,打破現有電子芯片“發熱快、速度慢”的瓶頸……

先做出能精準控制光的納米級小零件,再搞懂光和這些材料怎么默契配合,最后把這些成果變成光電器件,成為“讓屏幕更亮、芯片更節能、激光器更小巧”的實用技術——當前,文雯正帶領團隊一步步把研究路徑走扎實。“納米尺度下,光會表現出與宏觀世界完全不同的特性,這也是全球科研團隊爭奪的核心領域。我們背靠中國科大的科研家底和蘇州的產業全鏈條優勢,希望能在基礎研究上實現突破,進而推動成果加速落地。”文雯說。

“設備近在咫尺、大咖觸手可及”

如果說中國科大在量子光學、材料物理領域的積累,為團隊解析光與納米材料的相互作用提供了理論支撐;那么,蘇州工業園區集聚的科創資源,則讓文雯的“控光”研究省去了“四處奔波求設備”的麻煩,讓“過個馬路就能做實驗”成為現實。這種理論和資源的雙重加持,讓“控光”研究每一步都走得更穩、更快,也為中國科大蘇州高研院在全球納米光電子研究領域的競爭中獲得了強大的底氣。

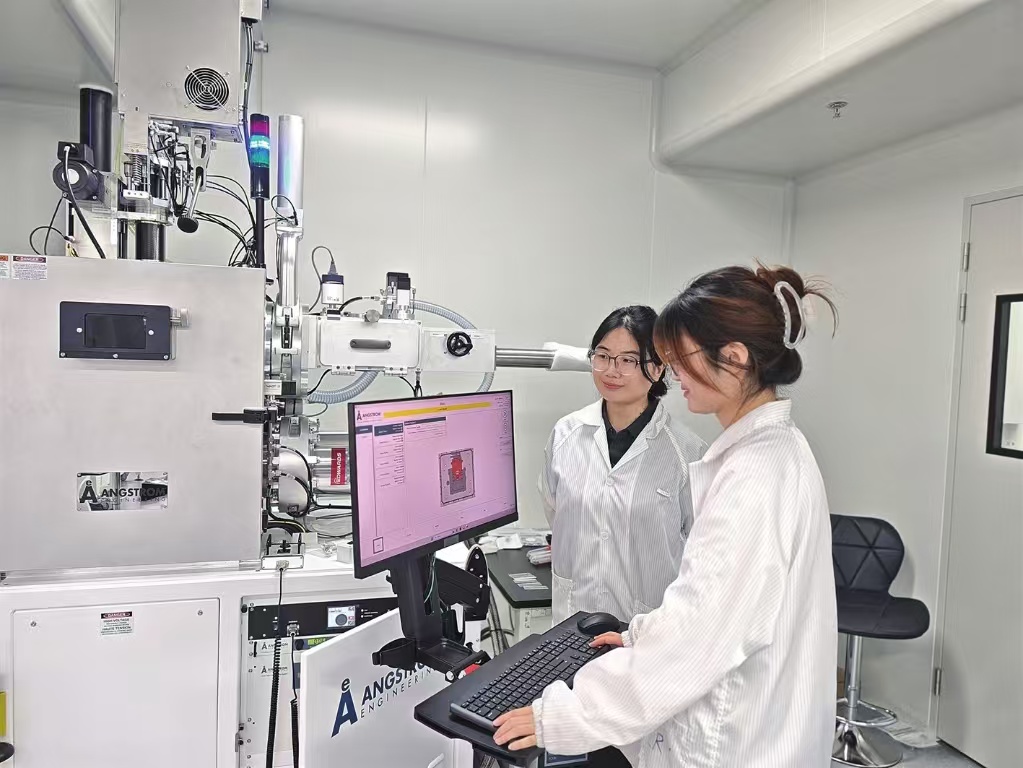

表面布滿納米級的“小坑”陣列——比頭發絲細數百倍,用電子顯微鏡才能看清紋路。在文雯的實驗室里,一個納米級的器件,在電子顯微鏡下可以看得一清二楚。“在博士后研究階段,想刻這樣的結構,得自己守著設備磨幾個月,還常因為精度不夠需要來回做好幾次,現在情況完全不一樣。”文雯拿起樣品說。“不一樣”的關鍵在于,獨墅湖畔集結著中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所等一批高校院所。而蘇州納米所更擁有目前全球規模最大、性能最優、共享程度最高的真空互聯綜合實驗裝置——納米真空互聯實驗站(Nano-X)。“最近我的幾個學生就守在蘇州納米所的實驗操作間,設計好的圖紙送過去,高精度設備很快就能刻出‘陣列’,納米級別精度控制都穩得很,效率非常高。”文雯說。

近年來,中國科大蘇州高研院不斷與周邊高校互動,并聚焦仿生界面材料科學建立了相關科研平臺。對文雯團隊來說,這相當于“控光”研究多了個頂配搭檔——和界面物理、材料化學領域的專家交流,往往能快速找到突破思路;帶著樣品走過馬路去測試,不久就能拿到數據,短短幾天就能優化器件的結構設計。“設備近在咫尺、大咖觸手可及”的便利,不僅能第一時間驗證團隊的各種設想,還能及時校準技術路線:一旦數據不符合預期,很快就能和專家們探討調整方案,重新設計處理工藝,實現“設想—驗證—優化”的完整循環。

高效支撐讓學者“敢想更敢做”

在中國科大蘇州高研院,跨學科協作不是耗時費力的協調,而是觸手可及的資源整合。在這里,不同學科背景的科研團隊就像住在同一條“科研街區”,交叉的背景、日常的互動讓他們碰撞出火花。在學校的支持下,這些火花能從偶然的靈感一步步成長為扎實的科研成果。

“我回國前,就規劃好要購買設備、組建團隊。把需求提交上去后,學校很快就幫我落實到位,速度超乎想象。”文雯說。而加盟中國科大蘇州高研院不久后的一件小事,更是讓她慶幸回國的選擇。

納米級氧化物薄膜,是構建“納米結構控光”技術的關鍵基礎材料。而這類關鍵材料的高效、精準制備,離不開全自動光學薄膜制備儀器的技術支撐。走進實驗室,全自動光學薄膜制備儀器透明的反應腔里,納米級的氧化物薄膜正一層層精準沉積。“以前在國外做光學薄膜,每蒸一層氧化物都像守著鍋等粥熟。”文雯說,沒有全自動設備時,每次沉積一層薄膜,設備都會因反應放熱導致腔體內溫度波動,必須有人守在旁邊,等溫度降到精準范圍才能開始做下一層。中途稍不注意溫度控制,整批樣品就可能因精度不達標而報廢。如今,學校為聯合實驗室采購了全自動光學薄膜制備儀器。學生只需在電腦上輸入每層氧化物的厚度、沉積速率、溫度閾值等預設參數,全自動儀器就會自己監控反應溫度,放熱時自動開啟冷卻系統,溫度穩定后再銜接下一層沉積,全程無需人工干預。“學校還幫我們把跨機構實驗的費用減半,大大降低了前期研發成本。”文雯說。

當研究者的每一份“敢想”,都能得到及時、有力的支撐,那“放手去做”不再是奢望,而是科研的日常。面向未來,文雯對團隊的研究方向和自身發展也有了更清晰的規劃:將進一步融合高性能光電納米材料與人工納米光子結構,構筑高性能芯片上光子器件,力求在高速通信、高清顯示及光學傳感等領域形成具有原創性的核心技術突破。

蘇報駐園區首席記者 董捷

《蘇州日報》2025年11月20日A04版